特別展『旗麗時代』

2013年に台湾博物館で開催された旗袍の特別展『旗麗時代』にタイアップされたカタログを紹介しました。

この特別展では、さらに学校単位での見学を推薦して、子供たちに旗袍を広く知ってもらおうとパンフレットを用意していました。

台湾の教育力!

中華圏の高い教育力を感じるパンフレットです。

台湾だけじゃなく中国でも香港でもそうですが、巻き込むのが上手いですね。

国立台湾博物館教育推廣組(教育プログラム)・輔仁大学博物学研究所101級研究生、共同製作。

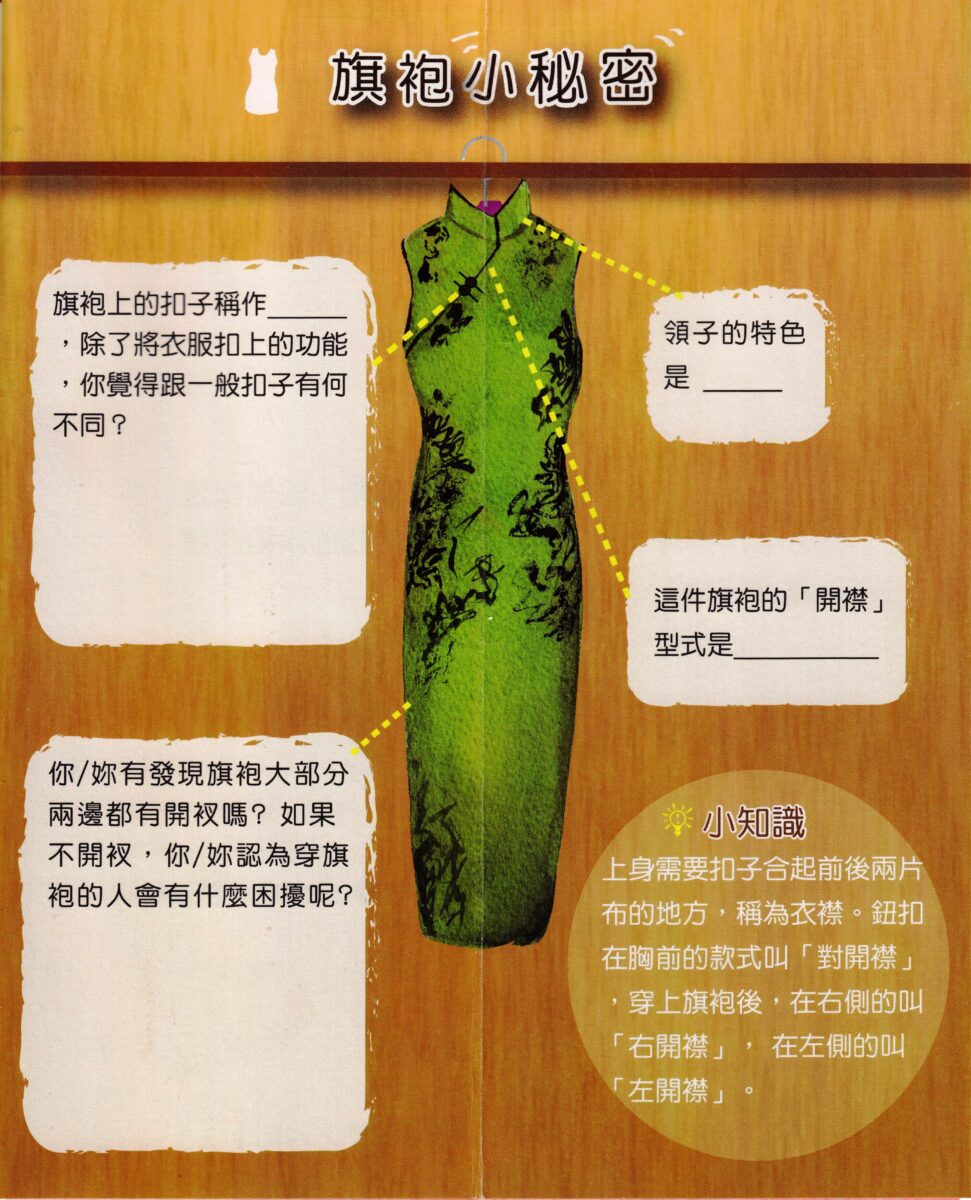

旗袍の部位・名称クイズ

それでは、このパンフレットから「旗袍小秘密」のクイズを解いてみましょう。

旗袍の構成要素4点に即したクイズです。

国立台湾博物館教育推廣組(教育プログラム)・輔仁大学博物学研究所101級研究生、共同製作。

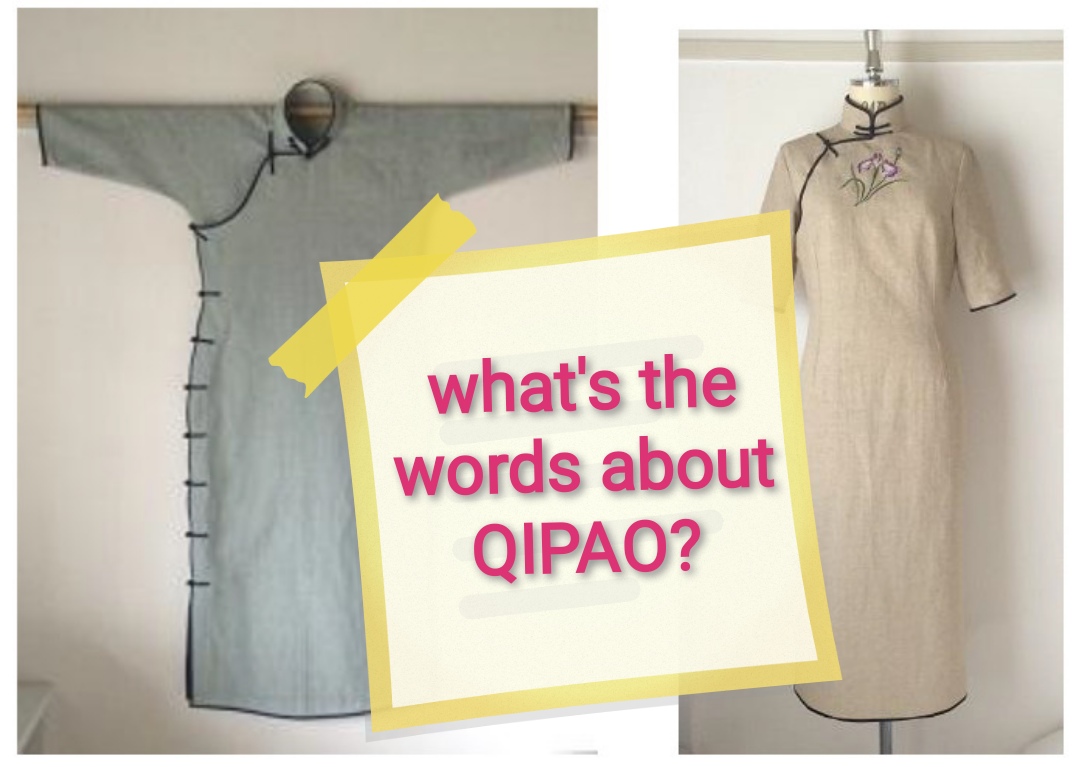

左上から1問目。旗袍上のボタンは何といいますか。衣服を留める機能をはぶいて、ふつうのボタンと何が違いますか。

まず、そのボタンはチャイナボタンといいます。ついで、服を留める以外の機能…。ボタン穴がない!

そうです。ボタン穴がなく、ボタン同士で留めるイメージです。片方に丸玉状のボタンがあって、片方にループ状のボタンがあります。

左下、第2問。ほとんどの旗袍は両側にスリットがありますね。スリットがないと、きていて何に困ると思いますか。

歩くにくいです。

右上、第3問。領の特色は何ですか。

立領です。折らずに立てています。

右中、第4問。旗袍の「開襟」形式を何といいますか。

大襟です。

今回、私も勉強になりました。大襟と重なる右部分は小襟というんですね。

中国ではダーツのことを「省」や「省道」やといいますが、台湾では「褶」。腋褶(脇ダーツ)、胸褶(胸ダーツ)、前腰褶(前腰ダーツ)、後腰褶(後腰ダーツ)など。

下襬(かひ)は裾口。

旗袍の部位や名称をさらに知るには、次の記事リストをご参照ください!

コメント

こんにちは。大襟とチャイナボタンはファスナーやスナップボタンに代替されることが多く、一応4点をはっきりすると旗袍が分かりやすいです。最近わかったのは、早いものだとファスナーで1940年代、スナップボタンで1930年代くらいに初登場だそうです。

いつも拝見しております。

のでさすがに全問正解でした☺️この4点のおかげで旗袍の定義ははっきりしてきました。